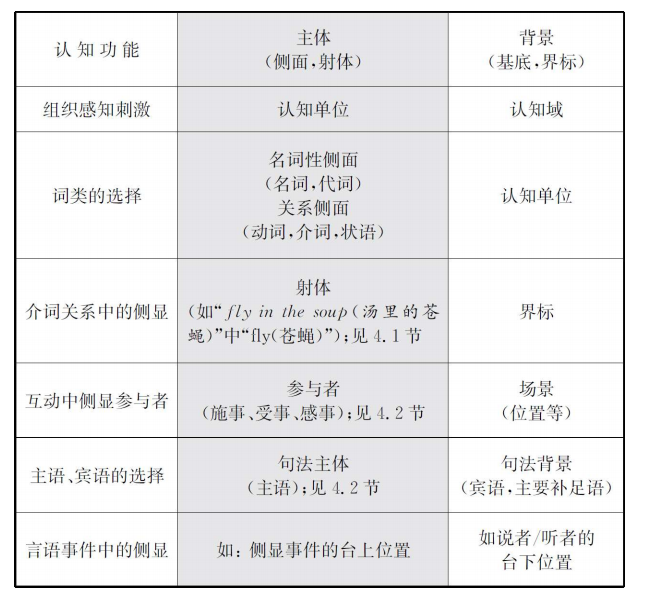

主体与背景

总结

主要是Langacker 框架中的凸显原则

关于介词的研究

主体与背景之间的关系可以看作位置关系,通常由介词表达;或者从相反的角度来看,方位介词的意义可以理解为主体/背景的关系。

方位意象图式

射体(trajector)代表了主体或在任何关系结构中最凸显的成分,而界标(landmark)则指关系中的另一个实体。

一个射体,其运动沿着一个路径,而且被看作与之相关的是一个界标。

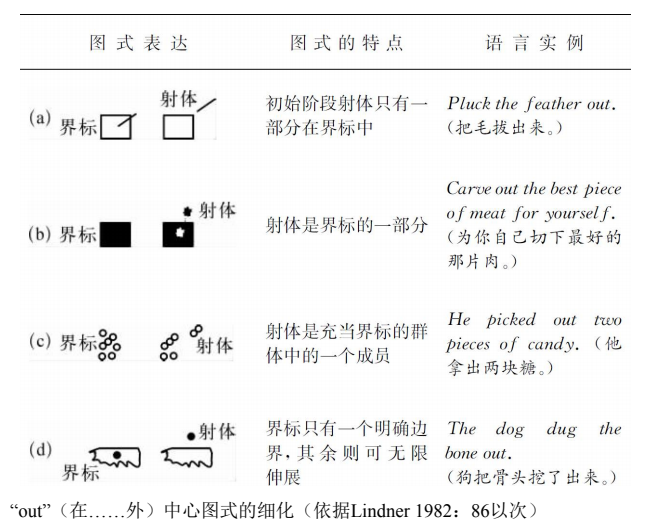

中心图式(central schema)及一些细化/扩展

中心图式是比较典型的图式,细化是变体。

为了解释更特殊的意义或用法,射体、路径及界标所可能产生的变化也必须要考虑到。这些变化只是限定了图式的一些部分,而并未偏离其一般的结构,我们因而称之为细化(elaboration)

有很多介词意义与中心图式存在很多差异,因此也无法只根据图式来解释它们;要解释它们,只能假定一个==隐喻引申==(metaphorical extension)。

She has a strange power over me.(她对我有一种奇怪的力量。)

The government was overthrown.(政府被颠覆了。)

“over (在……上) ”都可以通过+POWER RELATIONGS ARE SPATIAL RELATIONS+(+权利关系是空间关系+)这一隐喻来解释。

+CONTROL IS UPWARD MOVEMENT / UPRIGHT POSITON+(+控制是向上的运动/竖立的状态+)

+PROPER FUNCTIONING IS UPRIGHT POSITION+(+正常运作是直立状态+)

主体,背景及两个隐喻:简单小句句型的认知解释

主体、背景与主语、宾语

传统语法主张,简单小句一般应由三个关键成分组成:主语、动词性成分(或谓语)、补足语(如宾语或状语)。

Langacker(1990;1991,第 7、8 章)认知语法认为:如果人们将这种主语—动词—补足语形式作为一种普遍的认知规则——主体/背景分离——的反映来理解,那么还是有可能为这些句法差异提供一个统一解释的。或者说得更确切一些:在一个简单的及物句中,主语对应于主体,宾语对应于背景,而动词则表示了主体和背景之间的关系。

为了解释主语及补足语之间存在的凸显程度的不同,我们将分别使用句法主体(syntactic figure) 和句法背景(syntactic ground) 的术语。

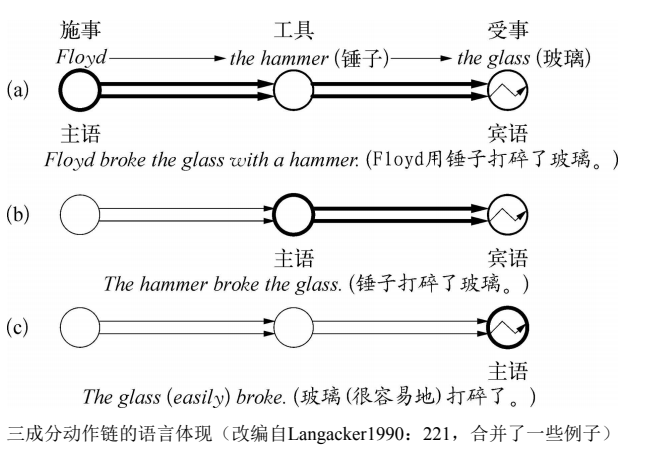

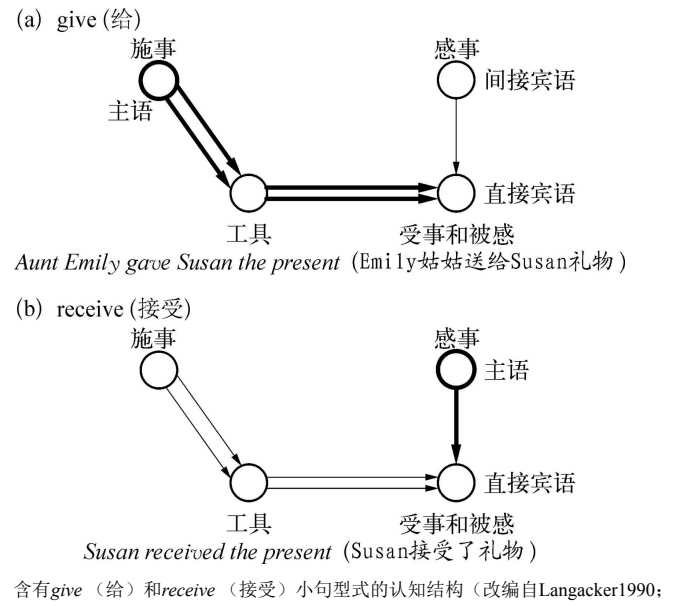

动作链(含物理接触的小句:施事、工具、受事)

Langacker 解释小句结构所使用最著名的认知原则是角色原型(role archetypes)语义角色。在他看来,角色不仅是一种语言构造,也是我们用以进行语言处理及非语言的心理处理的众多认知工具的组成部分。

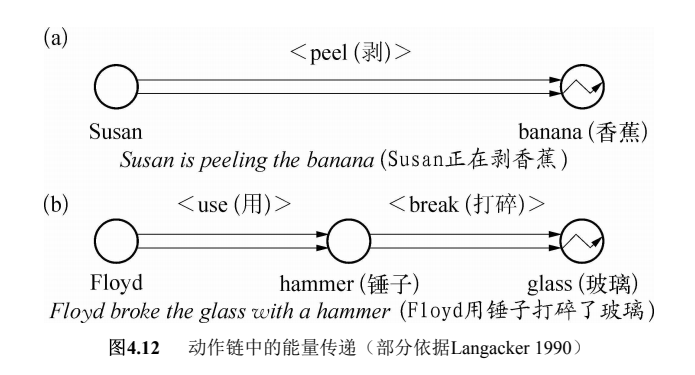

如何判断句法位置和语义角色的对应关系呢?为什么施事经常作主语?——动作链、能量流及台球隐喻

动作链(action chain)的特点是:有一个能量“头”,是一个作为能量来源的物体或生物,从这一源头开始,能量向第二个实体传递,这样继续下去直到最后一个只消耗剩余的能量而不发散能量的实体,这个成分被叫做动作链的“尾”。

+BILLIARD BALL+台球隐喻:在被台球棒击发之后,白球被推向其他的球,如果这一物理接触有必需的力量,部分初始能量被传递到第二个球上,理论上第二个球会撞到第三个球,并将能量传递给它,如此继续下去。剩余的能量被软垫桌边冲吸收,或者,如果球击到了目标,就被台球桌的网袋所吸收。

施事对应于动作链的头,受事对应于尾。 施事是能量流的发起者,他或她在一定情景中就是最凸显的成分,因此被给予了句法主体即主语的地位。受事表现为句法背景或宾语。

当施事不在句子中时,动作链的后面环节有可能成为主语。Glass 代表了动作链的末尾,在这里能量被消耗,这是一个原型受事。这就意味着,没有能量继续消散,没有再与其他的物体建立物理接触,因此也无认知背景。所以像 The glass broke (玻璃打碎了) 这种句子是不及物的。

然而,这些发现只对描述包含物理接触的具体情景的句子有效。

心理互动与小句句型(感事)

感事(experiencer) 是参与心理活动的一个有感觉的生物。心理活动中的第二个实体(被感者)并不被这种互动真正触及或改变。

源头是感事,因此标记为更凸显的活动发出者、这个心理互动中的主体,而被感则被标记为背景。

【对于双宾句的分析】Langacker 比较激进。不把接受者看作是把东西从一个人向另一个人移动的物理行为的终点,而认为位移的物理方面仅限于行动者及被移动的事物,而接受者的作用则只是对这一物理行为的心理感知。

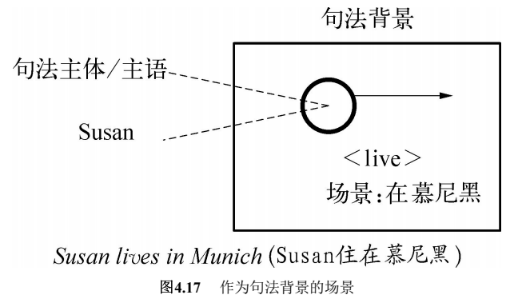

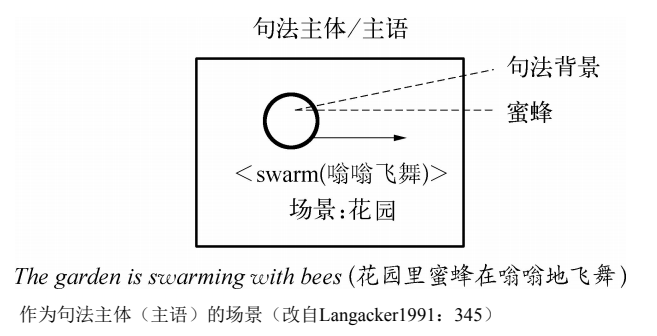

参与者,场景及舞台隐喻

“后景”(background):+STAGE+(+舞台+)隐喻 。句中成分的组织与舞台上戏剧中所发生的情况有点相似。后景与戏剧的道具或布景的作用相似。——分开一个事件的场景(setting) 与事件中的参与者(participants)

参与者由主语或者宾语表示,而场景则由状语表示,尤其是表示时间或空间的状语。

场景不是均质的,其重要性和凸显程度不同,比较:

People drink beer in Munich.(人们在慕尼黑喝啤酒。)

Susan lives in Munich.(Susan 住在慕尼黑。)

第二句中同样的状语不仅是一个一般的位置后景,而且是与作为句法主体的参与者 Susan 相关联的一个必要的部分。

A.Susan swam in the Channel.

B . Susan swam across the Channel. 场景更具体,更凸显

C.Susan swam the Channel. 获得了更强的认知凸显,场景被看作更像是在与施事-主语的互动中的一个参与者,例如是一个必须打败的敌人

场景可以作为主语出现:The garden is swarming with bees. 参与者和场景的凸显已经被倒过来了

小结

主语图式定义(schematic definition)

- 主语是施事原型角色的实现(解释了及物行为小句中的施事主语)

- 主语是动作链中第一个被表达出的成分,即作为动作链特征的能量流的上游(加上行为小句中的工具及不及物受事主语)

- 主语是主动的参与者(加上心理活动中的主语)

- 主语是句法主体(加上场景中的显著成分)

其他类型的凸显及认知处理

认知单位、认知域和词类层面、小句及言语事件中的侧显

认知单位是如何建立的?

这些认知单位是如何被翻译成存在于单词中的词汇范畴的?

当对一个更为复杂的情景进行概念化并用语言来表达时,这些词是怎样组合在一起的?

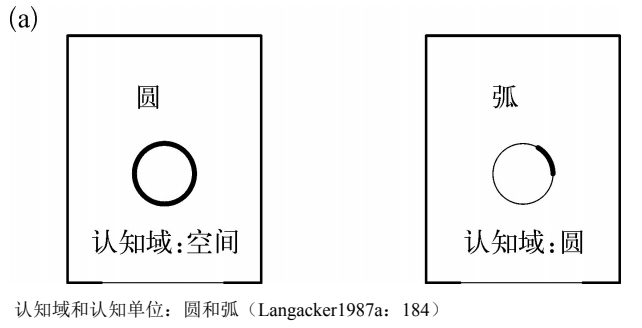

认知输入、认知单位及认知域

认知域是刻画语义单位的语境,最基本的认知域是空间和视觉、温度、味道、压力、痛感及颜色。

认知圆时,圆是主体或侧面(profile),而认知域则起到了背景或基底(base)的作用。

而弧的定义需要两步,每一步都体现了主体/背景分离的实例。在第一层,圆侧显为一个认知单位,而它又在第二层为弧提供了认知域。因为“圆”是更具体的因而也是与弧更直接相关的认知域,圆就被称弧的基础域(primary domain)。

更为复杂的例子:叔叔这一认知单位,它是根据“人类”,“性别”,“出生”及“生命循环”,“父母/子女关系”及“兄弟姐妹关系”这些认知域来定义的。

对于 Langacker 来说,语境包括更基础的或更抽象(在这个词朴素意义上)的认知域,如空间、视觉、温度、味觉及颜色。如果这些认知域中的几个认识域被用来侧显同一个认知单位,其结果就是一个基本认知域的矩阵。与传统语言学不同的是,这些基本认知域不是派生或抽象出来的,而是因为其表征了基本的人类体验,才“基本”。

认知单位就是被认知域矩阵侧显为主体的单位。侧显的过程是真正前语言的,说的是原则上它并不决定将用何种语言表达来表现该认知单位。(指关节-敲-弯曲,同一场景下的)下面讨论认知单位转化为认知范畴的问题。

侧显物体、人及关系:词类的浮现

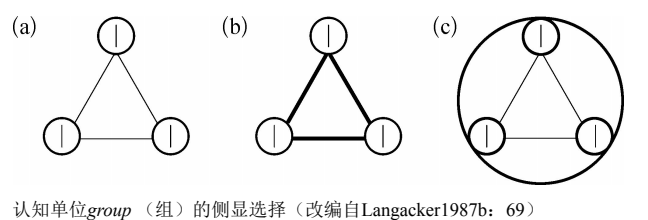

图 b,凸显的是三个个体的关系(适合于关系的侧面(动词、形容词及介词)),图 c 凸显的是整体(“名词性”的侧面(即由名词或代词所表示的侧面))。

那么为何相同的射体/界标关系可以由两种方式——通过动词及介词——表达?

扫描及词类差异

假定的扫描基本过程是对相似的和不相似的对象(如白色和黑色(或彩色)的点)的识别过程

总括扫描(summary scanning):在总括扫描中,一个情景的不同方面,像反映到一个认知单位里,被一个接着一个地检验,数据则被不断合计,扫描过程完成时,所有与这个认知单位有关的方面就作为一个整体集合在观察者的头脑中,就像一个单个的“完形”一样——适合于名词性侧面,也可以生成由介词或形容词所表达的一些关系侧面

次第扫描(sequential scanning):只用于事件(即包含变化的过程)。——也就适合于时间关系,并主要由(限定)动词来表示。

句法主体及背景回顾

互动网络(interactive network):被侧显的名词性成分类似于舞台上的演员,而被侧显的关系则类似于演员之间的互动,由此形成的网络。

参与者可以通过很多路径联系起来,而只有其中的一些参与者被选作句子组成成分

视角配置

认知处理的三原则:凸显、特定性 specificity、视角配置 viewing arrangement

特定性原则(specificity) 决定了我们同周围世界接触的层次(基本层次,下位层次或上位层次)

视角配置:舞台隐喻把将观众考虑在内,即台下的观众与台上的事件之间的关系。

常见视角:第三人称(观众(说者/听者)及台上事件之间的关系并不直接表达出来)、第一人称(是以自我为中心的视角配置)

如此则将语用因素溶入了理论框架之中。台上事件与台外观众(说者/听者)之间的关系可以解释为主体/背景的一个实例。