原型范畴

原型理论又被称为类典型论,这一概念是 Eleanor Rosch 基于自己和一些语言学家对色彩词语以及人类家庭亲属词汇的研究而提出的。她认为 “原型” 是范畴中最具代表性、最典型的成员、最佳或最显著样。Rosch 还发现人们对核心成员的称名要快于非核心成员,而且核心成员也会更早地被儿童习得,自然范畴是建立在最佳或最为典型的个体上的,即原型,其作用为认知上的参照点。并且成员之间的关系是一种家族相似性。

范畴、范畴化与原型

范畴

范畴是什么:人们在互相体验的基础上对客观事物普遍本质进行的概括,是由一组属性构成的“完型”结构。(德国格式塔完型心理学的术语)

亚里士多德已经讨论过范畴。经典范畴理论认为:范畴由一组充分必要特征来定义;特征都是二分的,或有或无;范畴具有清晰的边界;范畴里的成员地位平等。(客观主义的态度)

而罗丝的研究反驳了亚里士多德以来的经典范畴理论,认为:

- 范畴内部各个成员通过相似性联系在一起。(家族相似性)

- 范畴边界具有模糊性

- 范畴原型与该范畴成员共有的特征最多,范畴边缘成员既与该范畴成员有一部分的特征相似,又与相邻范畴的成员有一部分特征相似。例如蔬菜 vs 西红柿 vs 水果

- 范畴成员依据拥有该范畴特性的多寡,具有不同的典型性

- 范畴呈放射状结构,原型位于范畴结构的中心位置。多数范畴呈现的不是单一中心结构,而是多中心结构。例如水果原型代表有苹果梨香蕉

范畴化

范畴化:分类的心理过程通常被称为“范畴化”(Ungerer&Schmid,2001:2)。从认知的角度看,范畴化指的是人类从万事万物在性质、形状、功能等各方面的千差万别中看到其相似性,并据此将可分辨的歧异的事物处理为相同的类别,从而形成概念的过程和能力。它是一种以主客观互动为出发点对外界事物进行类属划分的心智过程,是一种基于现实对客观事物所作的主观概念及分类并以此赋予世界以结构的理性活动(王寅,2001 )

范畴化是自动的、无意识的。

莱柯夫用理想化认知模型(idealized Congnitive Model, ICM)来解释原型范畴,强调范畴化过程中人置换认知和想象力的重要。

语言结构和非语言的概念结构一样,也有原型效应。

概念与语义的关系

原型

每一种范畴都有一个原型结构 Prototypes。原型是什么?

原型的分类

典型原型、理想原型、噩梦原型

原型度/原型性

典型案例会对非典型案例产生影响,反之则不会。

语境依赖与文化模型(认知模型)

语境与原型

语境可以完全改组范畴结构中成员的位置关系

第一,语境改变与某种范畴有关的属性的重要性。

第二,语境可以强调本不凸显的属性,甚至引入在非语境化的属性列举实验中根本不会提及的新属性。

例如,狗在语境中是指猎狗、赛狗、宠物狗等,属性就不同

“语境”(context)与“情境”(situation)

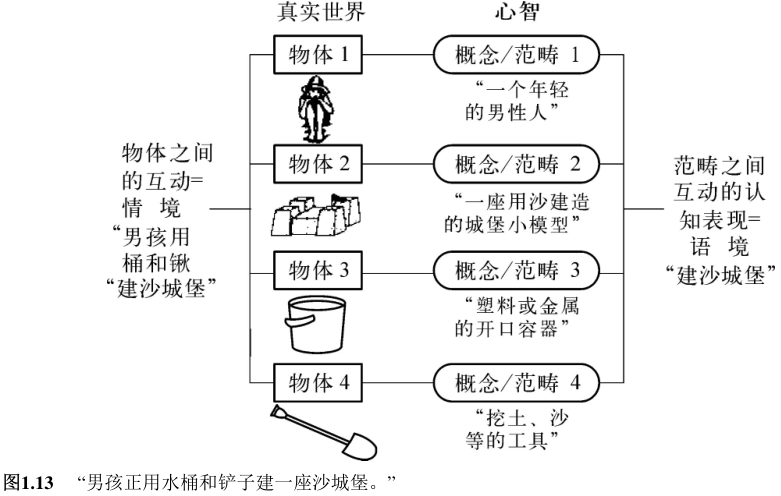

把“语境”归入心理现象领域,而“情境”则用来指“真实世界”中事件的某种状态

认知语言学关注话语描述的情境中的认知表征

从话语到认知的过程:提取相关范畴知识。并且从长期记忆中唤起与之有官的其他语境(话语中可能未出现的)

认知范畴不仅依靠它置身于其中的直接语境,而且依赖与直接语境相联系的整个语境集束。认知模型(cognitive model)是个体对特定领域经验过并且储存起来的语境的总和

认知模型本身也不是孤立的认知实体,而是相互联系的。具有不可穷尽性、建立网络的倾向性。认知模型无处不在。

文化模型

特定领域的认知模型归根到底由所谓的文化模型(cultural models)决定。文化模型可看作是属于一个社团或亚社团的所有人共有的认知模型。

“认知模型”这一术语强调这些认知实体的心理性质并考虑到了个体间的差异,而“文化模型”这一术语则强调了其为许多人集体共有的统一性的一面。

文化模型是一种对认知模型的看法,强调这些认知模型主观间地(intersubjectively)为一个社会或一个社团的成员所共有。(主体间性)

基本层次范畴理论

三个层次的区别方面

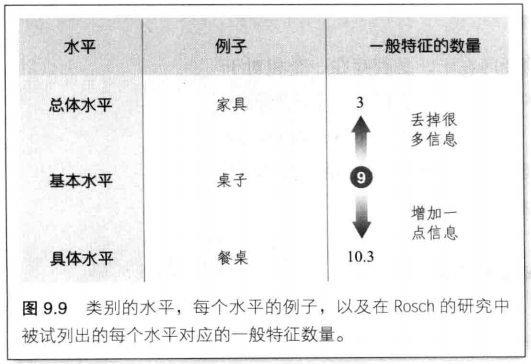

1、特征的数量不同。Rosch 认为,特征的数量越多,则提供关于这一类别的信息越多。从基本水平上升到总体水平,会损失掉大量信息(基本水平有 9 个特征,而总体水平只有 3 个特征)。但是从基本水平下降到具体水平,则只会增加较少的信息(9 个特征和 10。3 个特征)。

2、优先性不同。基本水平是具有心理特异(“优先”)性的。因为随着水平的上升(到总体水平)会导致信息的大量丢失,而随着水平的下降(到具体水平) 只会导致信息的少量增加。、

注:类别的“水平”是因人而异的。一般而言,当人们对某个特定类别更具经验或者更为熟悉时,就会更关注 Rosch 所说的具体水平上的具体信息。(比如研究植物学的专家更多使用下位概念,也与特定的文化相关)

基本层次范畴

当人们被问到“你坐在什么上面?”时,大多数的受测者都会说“椅子”而不会说一个次级层次范畴如用餐椅,或是一个上层范畴,如家俱。而在上级层次,概念的相似性难以被指出。一张椅子很容易画,但画出“家俱”会难的多。

属层次或基本层次是我们感知世界上的生物体和物体之间最明显差异之所在。

基本层次是以最小的认知努力而能取得关于一个项目的最大量信息的地方。这种原则被称为认知经济性(cognitive economy)原则,这一原则有可能完美地解释为什么基本层次特别适合于满足我们的认知需要

原型使基本层次范畴的区别性最大化,因为原型不仅抽取了数量最大的范畴内共享属性,而且还抽取了最多不与其他范畴共有的属性

原型使完形感知最大化,因为原型的完形整合了所有功能上的重要部分。

上位范畴

上位范畴共同整体形状,因此也就没有适用于所有成员的共同的内在完形。如何描述这个范畴?从基本层次范畴包含的完形特征那儿“借”来上位范畴的完形特征——这是将被称作寄生范畴化(parasitic categorization)的第一种情形

上位范畴具有凸显功能,只能有某些“普遍”的属性被判定为突出(salient)到足以被凸显,而另一些属性则不是。比如公共汽车的属性“把人或物运往各处”就有上位范畴“交通工具”,而属性“有窗户”就没有对应的上位范畴。

上位范畴汇集功能(collecting function)更加明显。这种能力把大量范畴汇集在一个标签之下,并使得整个可及范畴的集合易于把握。

下位范畴

下位范畴只有一些属性是特有的,大多数属性和基本范畴的属性一样,这也可以算是寄生范畴化的一种情况。

为下位范畴的直接范畴化所具有的属性是特有的(specific),而基本层次范畴的属性是普遍(general)的。

使用下位范畴的原因在于我们想强调或“凸显”(highlight)它们具有的特殊属性。

按:单音节时代,有很多字都是下位范畴,比如很多种不同的马,但是现代汉语中这些代表下位范畴中的字词都无了。这反映了文化生活背景对语言的影响。语言中的词代表是什么范畴,短语又代表了什么范畴,可以进一步讨论。 #🔖/灵感

按:这个凸显功能,可结合训释理论来说,如果用上位概念和下位概念相训,上位解释下位,是为了用寄生范畴化来理解词义,下位训上位,是为了凸显于上位概念不同的义值差 #🔖/灵感

概念层级

认知语言学更关注源自日常生活范畴化中的经验的类属层级(即民间分类法)。普通的语言使用者所应用的词汇层级的认知观,人们可以说,这些“民间分类法”的特征是:有缺层、非一致性、有可选路径

建立概念层级的两种途径:一种以种类包含中的类属关系为基础,另一种以部分-整体原则和相似关系为基础。

复合词形式与范畴的关系

与传统构词法分析和关于下位层次的严格的逻辑观相比,根据认知范畴和基于被试提出的对复合词属性的描写有几个优点

- 标准观假定一个基本中心语词项和严格限定的修饰语成分,这过于刻板。有许多复合词,甚至像 apple juice(苹果汁)这种模型实例,修饰语范畴提供的不只是用于限定属性;这些额外属性可能并非都是“客观的”特性,而往往是联想的、“经验”的。

- 概念上占支配地位的源范畴,不一定由复合词的第二个成分表达。根据所涉及范畴的突显性的不同,对应于第一个成分的认知范畴可能同样重要(raincoat(雨衣)说明了这一点),甚至是占支配地位的,特别是当合成词是基于部分-整体关系而不是基于类属关系的时候(就像在 coat colloar(外衣领子)、shoelace(鞋带)里那样)。这意味着我们可以从认知视角上区分类属关系合成词和部分-整体关系合成词。

- 几乎所有的复合词都吸取额外属性。其中的很多属性可以追溯到额外的源范畴(或认知模型)。源范畴的总体数量增加得越多,由复合词的语言形式表达的认知范畴的重要性就变得越小。如果源范畴的数量多到难以全部把握,就与寄生范畴化无关了,而源自源范畴的那些属性则被认为是属于复合范畴自己,而一种新的、自立的基本层次项目也就产生了。——这种过程对传统上所说的词汇化提供了清楚而具体的解释

🔸【单纯词】大部分单纯或不可分析的下义词,就其内在的认知范畴来说,实际上并不单纯,而是基于一个表示出来的修饰语范畴和一个未表示出来的隐性的中心语范畴。