P:《疾风怒涛精神分析入门》

精神分析的本质,不在病理的领域,而在伦理的领域。精神分析的问题不是关于病人的问题,而是关于所有人的生活态度的问题。

第一章:那么,写给需要精神分析的人——精神分析为何而存在?

1、精神分析是什么

精神分析是一种使用语言的临床实践,治疗时,患者将脑中浮现的事情自由地说出来。这被称为自由联想。然后,治疗者对此发表一些评论,叫做解释。自由联想和解释,精神分析的治疗仅仅通过这两种极为单纯的过程来推进。

无意识 是【存在于自己当中,不知不觉间激发、驱动自己的东西】。精神分析是将无意识这种特殊的东西作为对象的临床实践。

2、精神分析与心理治疗的区别

为什么精神分析这么不受欢迎呢?理由有好几个,但首先是:【精神分析代价太高了】。这里的代价指的主要是1时间、2金钱、3心理负担。

效率化的意识形态将心理治疗简化为治疗症状,但表面症状并不意味着一切,心理治疗不仅仅是对异常状态的矫正,即“修理”人。修理式治疗(特别是精神药物的研发之类)的问题在于,精神病患者的器质性结构如何。认为精神病是由脑和神经的异常状态所导致,并不关心患者是经历了什么才得上这种病的。本来应该是【通过改变<生活方式>来消除情绪障碍,从而改善神经递质的分泌平衡】,不知何时变成了【只要改善神经递质的分泌平衡,就能够消除情绪障碍】。命题发生了反转。

由<修理>式治疗矫正后的状态,正是科学上正确的人类存在方式,这种科学的断言只是科学的意识形态化。其目的归根到底,只是为了让资本的系统顺利运行而对病人进行操作和管理。(“需要赶紧把他们的症状治好,尽早恢复而成为团队的力量。让他们接受治疗的话,会损失劳动力的吧。所以应该让他们去做那种可以边工作边接受的治疗。如果治疗做过头了,他可能会觉得自己是个很特别的人。要是说着“我要去做自己真正想做的事情!”什么的,把工作辞了,那就难办了。所以别让他想那些<伦理>性的问题,只治好表面症状,让他赶紧回来工作吧。”)

心理治疗是以精神为对象的,最终都会碰上【怎样生活】这个人生中最根本的问题。精神分析必须要解决伦理的问题,即根本性的生活方式的问题。

3、精神医学·心理学·精神分析

【精神医学】十八世纪末之后,受到启蒙主义的影响,不再把精神上有病的人当作疯子施以非人的待遇,而是是把他当做人来看,引导他,让他能充分发挥人类所固有的理性。于是“精神上有病的人”成为一个医学概念,产生了许多病名和处方治疗的方法。

【临床心理学】(心理医生)不是对【患者】的【治疗】,而是对【来访者】的【援助】。临床心理学所要求的,总的来说就是解决心理问题,回到正常心理状态。

【精神分析】

- 健康与疾病

- 精神分析不将症状当成是【异常】或【疾病】,因此没有【健康】这种概念。

- 疾病分类不是出于治疗目的,而更应该被理解成是人类的<生活方式>的构造。

- 疯狂是比健康更加本源的东西。健康反而是一种被建构的状态。

- 最重要的,并非是让症状消失恢复健康,而是要让他能够开始寻找自己能够接受的<生活方式>。

- 【健康】永远是一种不可到达的【理想】,一种持续为我们带来负担的东西。

- 精神分析的主体是患者

- 【分析主体】analysant:能动的其实是患者一方,患者自己作为主体,将自己的烦恼和苦闷解决

- 【分析家】协助患者进行自己分析,有时转换其方向、有时促使你【想想这一方面的内容】。这是广义上的【方向指导】。

- 走向积极的坦率直爽

- 一种根源上的自我肯定。

- 从根源上得以宽慰。不需上帝或【某个神】来拯救,而是能够由自己来拯救自己。

第二章:能救自己的只有自己——精神分析所追求的

1、有意义的东西不是解释

精神分析的目的不在于提供解释。精神分析的解释,不如说是要切断意义的东西,是“让没有意义的东西变得清楚”的东西。不是患者借助分析家来把握自己的思考与行为的无意识上的意义。而是让患者察觉到,自己一直认为有意义的东西实际上只是无意义的。

分析家不会给患者【有意义的解释】。如果给了这种解释的话,就成了对患者的支配了。因为,这是在教患者怎么【正确地】理解患者自己说的话。这可以说就是教师的立场。

2、理解他人是不可能的

- 多数场合下,我们以为能理解他人,只可能①是套用了普遍命题,②把自己的心理和他人的心理混同起来了。

- 我们每个人都是特异性的存在,特异性是他人不能理解也不能共情的东西,不能用普遍命题来说明。

- 所以,不要尝试理解患者,共情的话语中蕴含着某种暴力。分析家必须对这种暴力保持敏感。这种暴力,是杀死特异性的暴力。

3、让患者发现<新的东西>

要让患者从相同事物的懊恼/苦闷的反复中解脱,关键就在于需要有一个“绝不会共情的他者”。分析家此时切断意义,让患者开始怀疑自己所说的话是否真是那个意思,又或者是否真的有意义。就好比自己的发言被悬在了空中一般。

分析家的解释,通过切断意义,在分析主体的发言中植入裂缝。从这个裂缝中,全新的发言得以跃出。分析的解释,就是旨在引导患者说出<从未想到的全新事物>。

会话中断:采取不规定固定时间的变动时间制会话/短时间会话。不是到一定时间就结束会话,而是在患者说话的途中突然切断会话。

4、自我与主体的区别——与自我心理学的不同

- "自我"(ego)是镜像阶段对自己的误认。

- 自我心理学认为自我是一种自律的东西,因此将【强化自我】作为精神分析的目标。因此认为【不要让自我败给混沌的无意识】是很重要的。认为通过自我的强化就能治好症状。

- 主体(subject),主体是冲破自我压抑的无意识的主体,是一种被动的存在。

- 主体没有实体,如果以能被目睹的形态存在,那就成了一种对象(object),因此即使在语言上也不能称为主体(subject)。被客体化的自己,就是前述的自我。

- 无意识的主体是不可能得到实证的,只能以【产生了无意识的东西】来说明。例如弗洛伊德式失误。主体会在一瞬间逃遁,分析家的说明只是一种事后的建构。存在的东西只有自我。主体不存在(或作为潜在的东西存在),而只是一种产生于一瞬间的东西。

- 特异性

- 特异性的被排除与出现

- 自我中没有特异性,因为特异性是他者绝对看不见的东西。

- 既然特异性被排除了,一般性的世界就不能完满。一旦进入一般性的世界,就必须放弃对自己来说很重要的,特异性的东西。这样产生的一般性的世界中,【最重要的东西】永远是缺位的,因此就成了一个总有哪里令人不满的世界。正因为有这种根本性的不满,无意识的主体才得以出现。

- 精神分析以无意识主体的显现为目标。那最终也就是以冲破一般性的世界,让特异性出现为目标。

- 个性与特异性的不同

- 特异性可以说是从所谓普遍论中超出的过剩的某种东西。个性由统一的视角和语言来识别和分类。

- 个性是已被登录到某地的某个数据库的东西。然而特异性是不可能被识别和分类的东西,也就不能登录到数据库。

- 个性仅作为自我的东西而依存于<他者>,必须由<他者>来评定。且特异性是主体自身发现的东西,决不依存于他者。这也许是<他者>绝对无法允许的。

- 接受特异性

- 分析主体的烦恼正在于与<他者>所保证的一般性不能相容的特异性。所谓分析,就是一个自己寻找与这个相克顺利共处的方法的过程。

- 特异性的被排除与出现

第三章:为何跨越国境线,世界就会改变? ——关于想象界·象征界·实在界

1、想象界

身体是肉体的统一:身体具有将来自于各个器官的感觉性映像统一起来的机能。

人类在这些神经系统发育成熟之前,先是以视觉性的方式获得信息的。我们利用视觉映像进行客体化,通过这种客体化,原初性的身体统一才得以形成,神经系统在此之后才发育成熟。而承担这种客体化功能的装置,就是镜子。

2、象征界

象征界指的是语言构造的领域。所谓象征性的东西指的不是语言的意义,而是形成意义的构造和机能。

能指与记号的区别:记号是与其指示对象一一对应的东西。人类所使用的语言,在不同时间和不同地点下,有着完全不同的意思。人类所使用的语言,仅凭其单体是不具有确定的意思的。它们总是需要在其它事物的关系中才能够具有表达意义的作用。这正是能指的性质。能指链

能指本身不具有意义,为了产生意义作用,能指必须要和其他的能指相连接。正因为能指具有这样的复数性,人类的语言才与外部的指示对象相脱离,能够形成各种各样的意义。

人类所认识的【现实】,归根结底是由语言所构筑的现实,而并不是单纯地与物理性世界相连的。语言形成独自的世界,文化因此得以产生。

人类是语言的存在。因此在接触到映像之时,就不得不经过语言的滤色镜。换言之,想象界是受象征界统治(control)的。

语言=文化=〈法〉

3、实在界

排除了语言和映像的领域。最开始,实在界是以【物理性世界】的意义来使用的。使用语言不能掌握的领域,就不是精神分析的对象。如此,在早期(1950年代)拉康的理论中,实在界是不那么重要的领域。但是这样的想法,却在之后发生了改变。

谁都无法说明自己活着的意义,或是自己的死。这些存在于超越语言的领域。六十年代的拉康,为了对这些不可能的领域进行思考,使用了实在界这个词。也就是说,这里的实在界的定义,可以说就是不可能性自身。扎根于象征界的构造本身的全部不可能之物,都称为现实性的东西。这里就从初期的拉康突然转变,开始将实在界作为精神分析的中心问题。

第四章:“我”是一个他者 ──从镜像阶段走向能指

1、 镜像阶段

镜像这种东西只是一个他者而已。他者是自我成立的条件。镜像阶段并不只是刚出生的婴儿的问题。【镜像】并不仅指光学性地在镜子里映照出的像。它所指的是给出自我的像的所有他者。

镜像阶段是自我映像成立之契机,同时也是自己与他者之间争夺镜像的契机。镜像阶段中,自己与他者之间,产生了爱憎难辨的错综复杂的关系。一方面,镜像作为自己的拟姿{映像},是爱的对象。(这可以说就是自恋{narcissism})但另一方面,对夺走自己映像的他者,又有着无限的憎恶。

因此,要确立自我,只有镜像还不够。仅有镜像,则只会陷入双数=决斗关系的泥沼之中。为了和平与安宁,还需要有一个<大他者>的存在。

而他者与<他者>最大的区别,就是<他者>是带来<法>的存在。小写的他者之间的争斗(duel)无尽无休。直到某一方获得胜利。而胜利的条件就是,某一方的存在消失,也就是死亡。然而作为人间住民的我们,在与他者的决斗(duel)之上还有着某种东西。那就是<法>,也就是规则。正因为有着规则,才可能在某一方死亡之前调停决斗。

2、无意识主体的生成

【母亲】我们第一次遇见的<他者>。这是对婴儿来说,与自己在根本上异质(=<其他>的)的存在。【被无法知其所想的异质性存在(=<他者>)掌握生杀予夺大权】,人类不得不在这样的根源性不稳定的状态中出生。

人类是由本质上过剩于自然的东西所构成的。这个过剩的东西正是语言。只有在拥有这种语言的人类里边,才会有无意识这种东西产生。所以必须将无意识看做是语言性的东西。无意识,正是有了【人类刚出生就被投入语言这个<他者>的世界,不得不以根源性不协调的状态活下去】这个条件才生成的东西。婴儿进入语言的世界后,自我得以产生的同时,某种与自我不相容的东西也产生了。敏锐的读者想必已经明白了。【与自我不相容的东西】,正是主体。主体是没有实体的东西,可以说,就是人之内的那个不协调的东西。(「◉特异性与一般性的相克」)。其起源,正是在于进入<他者>世界时所产生的分裂。正因为有这样根本性的不协调,不相容,人之内才存在无意识的主体这样麻烦的东西。

3、无意识是<他者>之能指的集聚

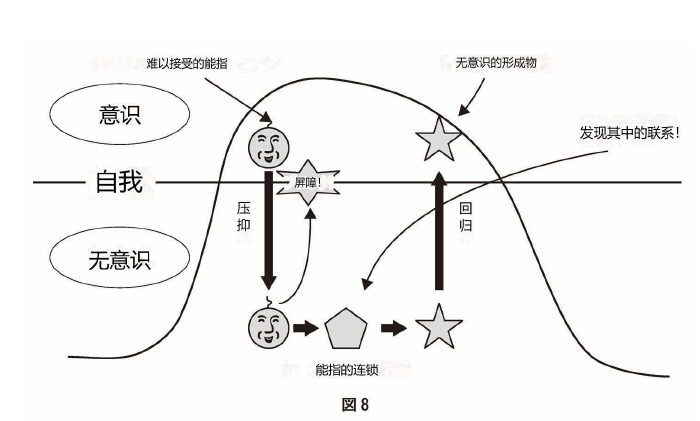

无意识是他者的话语,那些我们接受的他者的能指没有被忘记,而是被压抑,这些压抑的能指构成了无意识。

通过进入语言的世界,无意识的主体得以诞生,而这也意味着无意识的容器得以制成。也就是说,这个过程中,用来贮藏无意识的能指的容器得以制成。由于这个容器的形成,压抑能指的过程就开启了。既然无意识是这样由能指所构成的,无意识就是遵从能指的<法>而被操作着的。

自我压抑着无意识,将那个<法>变成了看不见的东西。取而代之的是,来自想象性映像世界的欺骗。正因此,精神分析的目的就是,引导患者将映像背后作用着的无意识的<法>显示出来。通过认出被压抑的能指,无意识的<法>得以更新。

L图示

第五章:为什么父亲不得不死 ──关于俄狄浦斯情结

第六章:认为赌在不可能之物身上就好,那就大错特错了 ——关于实在界

实在界

死亡驱力

欲望

终 章:即使不能万事顺遂 ──关于分析的终结

后记